健康に関する相談は保健室へ

学内で体調をくずしたり、ケガをした場合は保健室に連絡をとってください。応急処置を行ない、必要であれば医療機関を紹介します。その他、心身に関する心配事があれば気軽にお尋ねください。なんらかの解決方法が見つかるかもしれません。

健康診断結果のお知らせ

健康診断の結果は、個人票を手渡しで配付しています。 個人で受取にきてください。

内容について不明な点があれば、気軽に聞いてください。

保健室よりのお知らせ

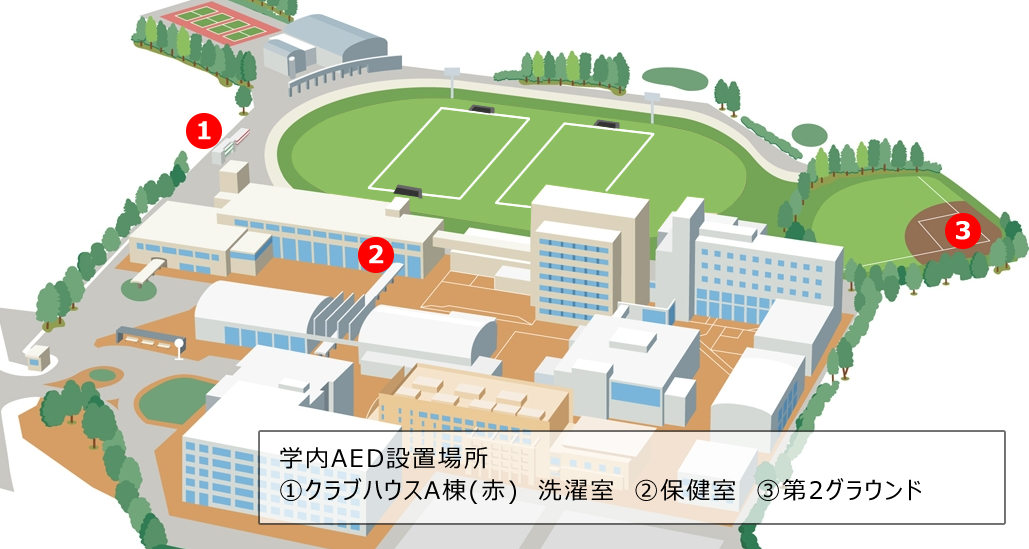

四日市大学では、学内3ヶ所にAEDが設置されています。

設置場所は、以下の通りです。

意識がない(呼びかけに応じない)、息をしていない・・・・といった人を見つけたら あなたは、どんな行動をとりますか?

もしもの時のために、救命講習を受けておくことをおすすめします。講習は、実習を中心に約3時間で、終了時「普通救命講習受講証」が発行されます。希望者は、保健室に相談してください。

交通事故やスポーツ中の転倒などでからだに強い衝撃を受けた後、明らかな身体の不調が続き、原因がわからず困っている人はいませんか?

その原因に、何らかの衝撃で硬膜のどこかが破れ、脳脊髄液(髄液)がもれ、脳が沈み込んでしまう状態にある「脳脊髄液減少症」という病気があることがわかってきました。

症状は、以下の表のとおり、頭や首の痛み、視力低下、めまいなどの症状ですが、いわゆる「むちうち」とは、別のものです。外見や一般的な検査では異常が見 つかりにくく、診療する医療機関も限られています。

もし、心当たりや心配な点があれば、保健室へ相談してください。

| 痛み | 頭痛 首痛 背中痛 腰痛 |

|---|---|

| 感覚の異常 |

視力低下 ものが2重に見える 聴力低下 耳鳴り めまい のどや顔面の違和感 |

| 自律神経症状 | 腹痛 下痢 便秘 |

| 高次脳機能障害 | 集中力・記憶力・思考力の低下 睡眠障害 |

| その他 | 全身のだるさ |

インフルエンザは普通の風邪とは違います

インフルエンザは普通のかぜと違います。

症状は、鼻やのどだけにとどまらず、全身にわたって重いのが特徴です。

重症化して死亡するケースもありますから、とにかくはやめに治療することが大切です。

| インフルエンザ | かぜ | |

|---|---|---|

| 感染力 | 人から人へ急速に広がる | だらだらと広がることが多い |

| 症状 | 38~40度の高熱、悪寒、頭痛、倦怠感などの全身症状を伴う。鼻・のどなどにも症状が出る。 | 主に、鼻・のどなどに症状があらわれ、発熱を伴うこともある。 |

| 経過 | 急激な高熱で発症する。 | ゆっくりと経過する。 |

複数あてはまったら、早めに医療機関を受診しましょう!

インフルエンザは普通のかぜと違います。

症状は、鼻やのどだけにとどまらず、全身にわたって重いのが特徴です。

重症化して死亡するケースもありますから、とにかくはやめに治療することが大切です。

- 周囲でインフルエンザが流行している

- 38度以上の急な発熱がある

- 関節痛や筋肉痛がある

- 倦怠感や疲労感が強い

- 悪寒がする

- 頭痛がする

発症してから48時間以内に服用すると効果的なウイルスの増殖を抑える薬があります。

かかったかなと思ったら早めに受診して医師の処方に従いましょう。

受診後の注意

- 安静にして十分な睡眠をとる。

- 脱水症状に気をつけて、こまめに水分をとる。

- 身体を冷やさないように、特に、背中を暖かくして休む。

- バランスのとれた消化の良いものを食べる。

予防の3原則

感染経路を断つ!

- 人ごみや繁華街への外出は避ける

- 外出時はマスクをする

- 外出後は、手洗い・うがいをする

- こまめに部屋の換気をする

- 加湿器や洗濯物を干したりして部屋の湿度を高くする

体力や抵抗力をつけてインフルエンザにかかりにくい身体づくり

- 十分な栄養(たんぱく質・ビタミンが重要)

- 十分な睡眠

- 適度な運動をする習慣づけ

ワクチン接種

- ワクチンによる予防接種は流行前にを受けておきましょう

鳥インフルエンザにもご用心!

鳥インフルエンザは、感染した家禽やフンなどから人間が感染するおそれがあるとされています。

これまでのところ、人から人への感染の報告はありませんが、 その可能性も指摘されています。

鳥インフルエンザの発生を理由に国内外への旅行や移動について、現時点では、自粛や中止の必要はありませんが、次の点に注意し、慎重な判断・行動をしましょう

- 手洗い・うがいの励行、人ごみを避けるなど通常のインフルエンザに準じた予防対策をする。

- 発生地の養鶏場など生きた鳥類のいる施設への不用意・無警戒な立ち寄りや接触を避ける。

コレステロールの何が問題かというと、悪玉コレステロール(LDL)が増加することです。

HDLは、血液中に余ったLDLを回収する働きをするため多いほどよいとされています。

LDL が問題視されるのは、活性酸素などの攻撃を受けると酸化 LDL に変化し、これが動脈硬化を悪化させるからです。

心筋梗塞・脳卒中の危険因子です。

特に、喫煙者・糖尿病・高血圧・閉経後の女性では LDL が酸化されやすといわれています。

コレステロールは、食事の摂り方で変わってきます。

これまで以上に野菜・青魚を多く摂るよう心がけてみてください。

酸化LDLを防止する食品

抗酸化ビタミン(ビタミンE・β-カロチン・ビタミンC)を充分に摂りましょう

色の濃い野菜(緑黄色野菜・黒豆・黒ごま・トマト・ナス・ブルーベリー・ひじきなど)

コレステロールを下げる食品

| 水溶性ペクチン |

果物・野菜。特にりんごや柑橘類の皮に含まれるペクチン質 (みかんのあま皮は食べましょう) |

|---|---|

| アルギン酸 | 昆布・ひじき・ワカメなどの海藻のヌルヌル成分 |

| カラギーナン | のり・寒天などの海藻の成分 |

| グアガム | 大麦・豆・オーツ麦などに含まれる粘り気のある成分 |

| コンニャクマンナン | こんにゃくの成分 |

HDL(善玉コレステロール)を増やす食品

青魚(DHA・EPA)

シソ油(α-リノレン酸)

レバー・納豆(パントテン酸)

中性脂肪を貯めないように・・・運動と青魚

過剰なエネルギーは中性脂肪という形で体内に蓄えられ、これを原料にコレステロールが作られます。

有酸素運動(散歩・ジョギング・水泳など)をして原料を燃やすことが重要です

青魚(DHA・EPA)は、中性脂肪も下げる働きがあります。

食中毒の原因となる細菌にも流行がありますが、近年ではサルモネラ菌の原因が上位を占めています。

O-157も有名ですが、食中毒予防の3原則は、同じです。十分注意してくださいネ。

食中毒予防の3原則

- 菌をつけない(清潔)

- 菌を増やさない(迅速な調理)

- 菌をやっつける(殺菌)

自宅で出来るサルモネラ菌予防対策

サルモネラ菌は、卵や卵殻表面、卵の加工食品・菓子、肉などが主な感染源として知られています。

- 4℃以下の低温で保存する

- 調理は70度以上2.5分以上の加熱

- 新鮮なうちに使い切ること

- 調理後の長期間の保存は避ける

- 卵の割りおきはしない

- 包丁やまな板の殺菌を怠らないこと

- 生で食べるサラダ、果物などは専用の調理器具を使用する

タバコが止められないのはニコチンのせいです。苦しい思いをせずにやめる方法あります(^_^)v

たばこ規制における保健医療専門家の役割

The role of health professionals on tobacco control

喫煙が健康に与える影響は大きい上、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性をみると、喫煙は個人の嗜好にとどまらない健康問題です。

社会は、喫煙しないことが常識という方向へと向かっています。

たばこを吸う人も、吸わないひとも、考えてみませんか?

たばこに関する正しい知識を身につけましょう

たばこを吸い続けるのはなぜ?自分の意思ですっているのでしょうか?

たばこを止められないメカニズムを知ってみましょう。

大学禁煙化プロジェクトで禁煙をサポートします

一人でも多くの大学生を非喫煙者として社会に送りだせるよう努力しています。

ぜひ、興味のある人は尋ねてください。

タバコ煙の害について本当のことを知っていますか?

現在、世界では8秒毎に1人、誰かがタバコにより死亡しているといわれています。

タバコを吸うひとはこの事実をどう認識しますか?

タバコの煙の中には、約4,000種類以上の化学物質が含まれ、このうち200種類以上が有害物質とされています。

代表的な有害物質には、

ニコチン・一酸化炭素・タールなどに含まれる発ガン物質、

アンモニアやシアン化水素などの刺激性ガスが あります。

この他、

一酸化炭素と並んで大気汚染の原因物質である窒素酸化物(NOx)、

イタイイタイ病の原因となったカドミウム化合物、

シックハウス症候群で問題となっているホルムアルデヒド、

和歌山で問題となったヒ素、

マニキュアの除光液などに使われている有機溶剤も 含まれています。

最近汚染が深刻な問題となっているダイオキシンも 含まれています。

極少量ずつなら害にならないと考えますか?

確実に蓄積されて喫煙者自身も周囲の人の身体をもむしばみます。

タバコの問題は、すでに社会問題となっています。

真剣に禁煙を考えるひと!禁煙チャレンジャー募集中です!

四日市大学 保健室 : hoken@yokkaichi-u.ac.jp

ということで、今回はエイズと性感染症について知ってください。

ここ数年、性感染症としてのエイズは急激に増加しています。

今後も日本では他の性感染症の増加とともにさらに増えると見られています。

エイズはHIVウイルス感染によるもので、からだの免疫力を低下させ病気にかかりやすくさせてしまう病気です。

感染しても無症状のまま長ければ10数年という潜伏期間があります。

2~8週間で風邪に似た症状が現れる場合もありますが、潜伏期間中はほとんど症状がありません。

エイズを発症すると体の抵抗力が落ちると共にカリニ肺炎などの重症感染症、カポジ肉腫などの悪性腫瘍、エイズ脳症などの神経障害などになります。

HIVウイルスは感染者の精液・膣分泌液・血液・母乳のどれかが一定量体内に入ることで感染します。

感染力は弱く、日常の触れ合いで感染することはありません。

しかし、他の性感染症にかかっているとHIVに感染する確率が数倍・数十倍にはねあがります。

安易なセックスは「望まない妊娠」「性感染症」を招きます。その怖さをよく知っていてください。

性感染症とは?

セックス・キスなどの性的な行為によって感染するすべての病気のことです。

エイズ・クラミジア・淋菌感染症・梅毒・性器ヘルペスなどがあります。

今、若い世代に性感染症が広がっています。ということは、感染経路が同じエイズにも感染しやすくなるということです。

実は、感染の危険性がとても身近にあってとりかえしのつかないこともありうるのです。

クラミジア感染が身近に・・・

なかでも、クラミジア感染症が爆発的に増加しています。

今、日本国内で100万人近くと推計され、特に15~19歳の女性の18人に1人、20~24歳の15人に1人が感染しているといわれています。

感染後1~2週間後に、男性は少量の分泌物、女性は多少おりものが増えます。

しかし女性は症状が何も出無いことが多く感染に気づきにくい病気です。

男性も半分は症状が出ません。

放っておくと女性の卵管などに炎症を起こし不妊や流産の原因になります。

性感染症に感染する機会があったと思ったら、クラミジアをはじめとする検査をまず受けて早期発見・早期治療に努めましょう。

予防・特に安全な性行為が大切

- 特定の信頼できるパートナーを選ぶ

- 見知らぬ人や不特定多数の人との性行為は避ける

- 不特定多数の人と性行為をしている人との性行為は避けるかコンドームを正しく使用する。

- まさかと思ってもコンドームを使用する。

- コンドームの使用は性器が接触する前に必ずつけること。

エイズに関する相談・検査

エイズに関する相談やHIV抗体検査は匿名・無料で受けられます。

三重県のAIDS相談・HIV抗体検査窓口

| 保健所名 | 所在地 | 電話番号 |

|---|---|---|

| 桑名保健所 | 桑名市中央町5-71 | 0594-24-3625 |

| 四日市保健所 | 四日市市新正4-21-5 | 0593-52-0594 |

| 鈴鹿保健所 | 鈴鹿市西条5-117 | 0593-82-8672 |

| 津保健所 | 津市桜橋3-446-34 | 059-223-5115 |

| 松阪保健所 | 松阪市高町138 | 0598-50-0531 |

| 伊勢保健所 | 伊勢市勢田町622 | 0596-27-5154 |

| 上野保健所 | 上野市四十九町2802 | 0595-24-8076 |

| 尾鷲保健所 | 尾鷲市坂場西町1-1 | 05972-3-3456 |

| 熊野保健所 | 熊野市井戸町383 | 05978-9-6115 |

(財)エイズ予防財団の無料電話相談

TEL 0120-177812

祝休日を除く月曜日~金曜日 10:00~13:00・14:00~17:00

1.ビタミンB1に注目

ビタミンB1が不足すると身体がだるくなったり、手足が重くなったりむくんだりします。

ビタミンB1は身体にたまった疲労物質の乳酸などを分解してくれます。

また糖質をエネルギーにかえるのに欠かせない物質です。

| ビタミンB1を多く含む食品 | ビタミンB1の摂取を助ける食品 |

|---|---|

|

豚ひれ肉 うなぎ 卵 チーズ にんじん ほうれん草 玄米・ゴマ・たらこ・大豆 |

こんぶ・ひじき 長ねぎ・タマネギ らっきょう にら・にんにく 豆腐 ナッツ類 |

2.半身浴をしてみよう

半身浴は、冷え症や生理痛、肩こり、便秘、美肌、安眠、ストレス解消、ダイエットに効果があります。

- 体温より少し高めの温度 37~40℃

- 入浴時間は20~30分

- みぞおちから下だけお湯につかる。 腕は出しておく

- 冷えないように肩に乾いたタオルをかける

- ミネラルウォーターなど水分をとっておくと汗が出て効果的

- 音楽を聴くとか入浴剤を入れるとかでリラックスする

熱中症の怖さを知りましょう

今年の夏は、暑さがはっきりしない出だしでしたが、屋内外を問わず熱中症には気をつけてくださいね。

正しく理解して、取り返しのつかない事故とならないよう充分留意してください。

予防法

のどが渇いていなくても、汗をかいたら必ず水分補給すること

尿の量は体内の水量の目安になります。

ふだんよりトイレに行く回数が少なければ水分補給が足りない証拠です。

塩分補給は食べ物から

なにより大切なのは、食事から塩分をとることを忘れてはいけません。

大量に発汗した場合は塩分の補給も重要になります。

数時間スポーツを楽しむ程度ならスポーツドリンクでもよいでしょうが、一日中蒸し暑い環境で作業する場合はときどき塩や梅干をなめる工夫が必要です。

症状

熱中症には重症度に段階があります。下段に向かうほど重症となり生命にかかわります。

下のような症状をみたら適切に対処してください。

| 症状 | 対処法 | |

|---|---|---|

| 日射病 | 炎天下に長時間立っていたりスポーツ観戦などで長時間すわっていたりする時におこる。急に気分が悪くなり、目の前が暗くなるような感じがして倒れる。一時 的に意識喪失することもある。 | 涼しい日陰の場所に移し、衣服をゆるめて、やや足を高く頭を低くして寝かせます。意識が回復したら水を飲ませます。意識障害がある場合は、病院に運びます。 |

| 熱けいれん | 高温多湿の環境で大量に汗をかいて水分だけの補給をしているときに起こりやすい。症状は、脚、腕、腹部などに「こむら返り」のような痛みを伴ったけいれんが起こる。体温や血圧は正常で意識障害は無い。多量の発汗で水分と塩分が失われたにも関わらず、水分しか補給しないと血液中の塩分濃度が低くなって筋肉が収縮しけいれんを起こす。 | 涼しい場所で安静にするとともに塩分と水分を補給するため、コップ1杯に3g程度の塩を入れた食塩水を飲ませるか塩を直接なめさせても良い。 |

| 熱疲労 | 多量の発汗のため脱水になり血液が濃縮された状態。全身倦怠感、めまい、頭痛、嘔吐などが起こる。血圧は低下し、脈拍が速くなり体温は38~40度に上昇する。 | 救急車を呼ぶなど医療機関への搬送の手配をして、とにかく身体を冷やして体温を下げるようにします。身体全体に水をかけたりぬれタオルを当てたりしてから扇風機やうちわで風を送って冷やす。氷があるなら、頭や首の両側、わきの下、足の付け根などにあてがって冷やす。冷水シャワーを浴びさせても良い。嘔吐のあるときは、顔を横に向けて誤嚥しないようにし、意識があって本人が欲しがるなら水を与える。 |

| 熱射病 | 体温が41度以上に上昇し汗が出なくなる。皮膚は乾燥し紅潮し身体にさわるとその熱さがわかる。さまざまな組織が障害され意識障害となる。 |

こんな場合は救急車を呼ぶこと!待つ間にも身体を冷却する努力を忘れずに!

- 体温が38度以上ある(40度以上ならさらに危険)

- 暑さで苦しそうなのに汗をかいていない

- 皮膚は乾燥し紅潮していてさわると熱い

- 意識がもうろうとしている

貧血について 2002/7

今年度は女子全員に貧血検査を実施しましたが、結果は、253人中151人(59.6%)が貧血でした。

女性に貧血が多いとは云われるものの、あまりの貧血の多さに愕然としています。

いったいどこに原因があるのでしょうか?!?!

ということで、健康習慣との関係はないかな?と考えました。

今回、簡単なアンケートに答えていただいたので、関連をみようと現在(焦って)集計中です。

結果は次回以降にお知らせしますね。

貧血と指摘された人へ

検査中にもお話したと思いますが、貧血→鉄が足りない→鉄の多いレバーを食べなきゃ!と単純なものではありません。

もちろん鉄分の多い食べ物をとれば、改善はしますが、一時的では本来の『脱・貧血』にはなりません。

毎日の食事で卵・肉・魚介類・乳製品・大豆を組み合わせてバランスよく食べることが、身体に必要な栄養を取り込むことにつながります。

そしてよく噛むことも大切です!(よく噛むとダイエットになるよ)

もうひとつ大事なことは、楽しく食べること!ですね(^0^)/~

| 鉄分の多い食べ物 | レバー・牡蠣・かつお・春菊・ホウレンソウ・パセリ・そば・ひじき・しじみ・プルーン・レーズン |

|---|---|

| ビタミンB12は、赤血球を造るためになくてはならないもの | ブロッコリー・ほうれんそう・グリーンアスパラガス・トマト・カリフラワーレタス・キャベツ・玉ねぎ・にんじん・バナナ・ピーナッツ・いちじく・くるみ |

| たんぱく質は鉄の吸収を促します | 牛乳・チーズ・卵・豆腐・肉・魚 |

| ビタミンCは毎日必要です! | ブロッコリー・れんこん・さつまいも小松菜・カリフラワー・キャベツ・キーウィ・レモン・オレンジ |

尿検査について 2002/4

定期健康診断で最も異常所見が多いのは尿検査です。

定期健康診断で最も異常所見が多いのは尿検査です。

異常をお知らせした人は必ず精密検査をうけてくださいね。

尿検査で何がわかる?

尿は健康状態や生活環境によって日々変化し、目に見えない身体の変化やトラブルが尿検査にあらわれることがあります。

大学の健康診断で、異常が指摘されたら、再検査を必ず受けてください。

何事も、早期発見・早期治療が重要です。

検査結果の見方は、次の表を参考にしてください。

再検査で正常となる人の場合、検査の日は徹夜だったとか不摂生していた人が多いのです。

そんなことから、尿は健康のバロメータともいわれます。

一時的にでも異常所見が出るような状態は望ましくありません。

異常所見が出た機会に日常生活が健康的かどうかの反省もしてみてください。

尿検査でわかる病気

| 尿たん白 | - | 正常 |

正常たんぱく質は、人間の生命活動には欠かせない大切な栄養で正常であれば腎臓で吸収され尿に出るのはわずか。 しかし腎臓に何らかの問題があると尿に出てしまうことがあります。健康でも、激しい運動をした後、肉類を食べた後、発熱、ストレス、月経前などに出る場合があります。 病気の場合は、腎炎、尿路結石など尿路系の病気などが考えられます。 陽性反応がでたら、さらに詳しい検査が必要です。 |

|---|---|---|---|

| ± | |||

| + | 異常 | ||

| 尿潜血 | - | 正常 |

正常腎臓や尿路に結石がある時、腎臓が移動しやすく下垂している時、血液中の尿酸が高い時、がんなどの時反応が出ます。 陽性反応がでたら、朝一番の尿で再検査をしましょう。 |

| ± | |||

| + | 異常 | ||

| 尿糖 | - | 正常 | 糖はエネルギー源として血液に再吸収されるものですが、血糖値が限度を超えると腎臓から漏れ出します。尿に糖が出たら、まずは精密検査をし糖の出た原因や病名をさぐります。腎性糖尿といって糖尿病でない場合もあります。陽性反応がでたら、空腹時血糖検査やHbAlcを調べてもらいましょう。 |

| ± | |||

| + | 異常 |

尿検査で気をつけたいこと

| 検査前日には |

食事や飲み物は、自由にとってかまいませんが、ビタミン剤やビタミンCが入っている風邪薬、ドリンク剤などをとらないように気をつけましょう。 徹夜して検査を受けて異常所見となり、夜更かしがどれだけ悪いかを自覚するひとが毎年みられます。尿検査は生活の鏡です。 検査前日は、せめて通常どおりの睡眠をとってきてください。 |

|---|---|

| 尿の採取方法 |

健康な人でも出始めの尿にはばい菌が混じることがあります。 出始めの尿ではなく中間の尿をとるよう にします。 |

| 正確な情報を伝えること |

尿検査の結果を正しく判断するためには、熱や痛みがあるか、生理の時期、運動をしているかなど正しい情報が必要です。 聞かれたことには正しい返事をしてください。 |

かぜの症候群に気をつけて 2001/12/20

本格的に寒くなってきましたね~。

つい暖房のきいた屋内にこもりがちではありませんか?

閉鎖空間で流行るものといえば'風邪'でしょうね。

風邪とはいろいろな病原体によって起こる、呼吸器の病気を総称したもので、正確には、「かぜ症候群」と呼ばれます。

くしゃみ・鼻水・鼻づまり・喉の痛み・咳などの呼吸器の症状と発熱・倦怠感・食欲低下・頭痛などの全身症状からなります。また、腹痛・下痢などの消化器症状を伴うこともあります。

インフルエンザは広い意味での「かぜ症候群」に含まれますが、発熱(高熱)、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の症状が強いの が特徴的です。

インフルエンザと診断されたら、公欠になりますので、熱が下がってから2日までは大学には出席しないようにしてください。

(便覧p85参照し公欠願を提出してくださいね)

まずは日常生活での予防を心がけてください!!

かぜ症候群の感染は咳やくしゃみで飛び散ったウィルスを吸い込んでおこるだけでなく、ウィルスのついたところを触った手などを介して目や鼻の粘膜からも感 染します。

かぜ症候群の感染は咳やくしゃみで飛び散ったウィルスを吸い込んでおこるだけでなく、ウィルスのついたところを触った手などを介して目や鼻の粘膜からも感 染します。

外出から帰ったらまず、「手洗い」と「うがい」をしましょう。

手洗い」「うがい」の習慣が最大の予防方法です。

紅茶や緑茶には、ウィルスを弱める効果のある成分が含まれているので手軽に実行できておすすめです。

乾燥した空気中では、ウイルスが繁殖しやすくなります。

暖房した部屋に加湿器を置くことも有効です。

加湿器がなければ、濡れタオル・洗濯物をかけておくのも良いでしょう。

ウイルスの巣窟にしないためにも換気することも忘れないでください。

マスクではウィルスの侵入は防げませんが、のどや鼻の粘膜の加湿と保温には効果がありますので、外出時には有用です。

まずは日常生活での予防を心がけてください!!

ひいたかな?と思ったら、第一日目が肝心です。

ひいたかな?と思ったら、第一日目が肝心です。

まず身体を温かくして、ゆっくり休む、そして温かい飲み物で水分補給をする。

これだけで症状が進まず治ることもあります。この注意を怠ると思わぬ病気を併発してしまうこともあります。

かぜ薬は、発熱・頭痛・鼻みず・せきなどに対する症状をやわらげる効果はありますが、ウイルスには効きません。

一時的に症状が軽くなったからといって無理をして悪化させないことが肝要です。

胃の弱っている時には・・・ 2001/12

11月に入り大学の庭の木々も紅葉してきましたね。

医務室では、食欲の秋の弊害!?でしょうか^^;

「胃薬くださ~い」という人がたびたび現れます。

胃は食べ物を身体の栄養として取り入れるために毎日働いています。

働きすぎたり(食べ過ぎ)変化があったりするとすぐに症状に出てきますし、精神的なストレスにも敏感です。

毎日働き続けてくれる胃を丈夫にして元気に過ごしましょう

胃が弱っている時のポイント

- 胃の細胞を修復するには、良質のたんぱく質を!

- 生で食べるより煮る・焼く・蒸すなどして調理する

- 繊維質の多いもの(ごぼう・セロリ・蓮根など)は消化しにくいので弱っている時は避ける

- よく噛むこと!

- 香辛料はさけ、うす味に

- 規則正しい食事時間に食べる

- 腹八分目にする

胃が不調の時に良い食べ物は・・・

- 消化不良の時(大根・やまいも・かぶ・納豆・とうもろこし・セリなど)

- 胃酸過多の時(かんきつ類・梅干・キャベツ・レタス)

心身障害者支援

心身に障害を持たれた学生への学修・生活等の総合的支援は、大学の教学・保健部門と学部が協力し、学生本人及び保護者からの要望また相談により、その支援策を検討し学生生活に支障がないように取り組んでいます。

身体に障害がある学生等の為の施設の状況

本学では、身体に障害を持った学生のための施設を設けています。

-

身体障害者専用トイレ

- 管理棟(1号館)1階東側通用口近く

- 4号館3階4302教室横

- 2号館1階コンピュータセンター横

- 6号館エレベーター前

- 2階キャリアサポートセンター前横

- 体育館会議室前

- 情報センター1階

- 情報センター2階

-

エレベーター

すべてのエレベーター内に後方等確認のための姿見(鏡)を設置しています。

- 2号館1階コンピュータセンター前

- 6号館1階学生ホ-ル南側

-

車椅子

- 保健室に常備。

-

駐車スペース

- 管理棟正面玄関入口前に障害者用スペースがあります。

-

教室

- 一部の教室に車椅子のスペースを確保しています。

-

コミュニケーションボード

- 聴覚に障害のある学生とのコミュニケーションのための手書きボードが教学課にあります。

あなたの一言でハートフルキャンパスに

学内では、身体に障害を持った学生が車椅子の通行に困っていたり、外から来られた人(お客様)が、行き先が分からず迷っていらしたり、困られている場合があります。

そんな時、あなたの「どうかしましたか」、「何かお手伝いしましょうか」の掛け声が必要です。

一声掛ける心のゆとりと勇気を、あなたとわたしと、誰かのために、ちょっぴり発揮してください。

八-トフルキャンパスは、そんな小さな親切と心遣いの積み重ねで、出来上がります。